◆背景◆

総合型地域スポーツクラブは、クラブのある地域の実情に応じて、理念や活動内容、運営形態等が多種多様です。

それを一元化するのは難しいということから、長らく全国共通の基準は設けられておらず「何をもって総合型クラブとするのか」は、都道府県に一任されていました。

その一方、

・基準が都道府県で様々なため、総合型クラブの効果や成果を実証しにくい

・都道府県や市区町村の行政が、他団体と総合型クラブの違いを理解・説明できない

といった課題があり、平成後期にはスポーツ振興くじの不正利用といったスポーツ団体全体のガナバンスが問われはじめました。

こうした流れを受け、R4年度~、JSPOによる登録・認証制度がスタートしました。

◆制度概要◆

各地域の総合型クラブを、都道府県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会(以下「県協議会」)を通じて、日本スポーツ協会(総合型地域スポーツクラブ全国協議会)に登録する仕組みです。

『登録』と『認証』は異なります。

・登録…全国共通の登録基準8項目を満たす総合型クラブを「登録クラブ」として認定する制度

・認証…登録クラブを活動内容の特徴などによりタイプ別に認定する制度

◆参考資料◆

◇JSPOホームページ『登録・認証制度』特設ページ

制度概要をまとめたリーフレットや行政担当者向け資料、登録・認証申請手続に関する資料などがまとめられています。

◇R7年7月17日(木)

総合型地域スポーツクラブ登録・認証制度R8年度登録申請に係る説明会(オンライン)

配信アーカイブ(youtube)

【配布資料】

・登録基準細則の改定について

・登録基準細則

・登録基準細則改定表(R8年度~の変更点)

・登録手続きの変更点について

◆総合型地域スポーツクラブ登録までのスケジュール◆

R8年度版

| 月 | 内容 | ||||||

| 事前 準備 |

0)クラブ内での話し合い

|

||||||

| 事前 準備 |

1)登録基準8項目(①~⑧)を満たす

|

| (1)活動実態に 関する基準 |

①多種目(複数種目)のスポーツ活動を実施している。 …定期的(=年間12回以上)なスポーツ活動を2種目以上実施していること。 ②多世代(複数世代)を対象としている。 …A:未就学児、B:小学生、C:中学生、D:高校生(~18歳)、E:~29歳、F:~39歳、G:~49歳、H:~59歳、I:~69歳、J:70歳~のA~Jのうち、いずれか2世代の会員(=クラブが規約等で会員として扱っている者)がいること。 ③適切なスポーツ指導者を配置している。 …JSPOが公認スポーツ指導者を養成している種目の定期的な教室活動の指導者のうち、少なくとも1名はJSPO公認スポーツ指導者資格を有していること。 ※スポーツコーチングリーダーやスタートコーチも含む。 ※サークル活動は対象としない。 ※R12年度まで(R11年度登録認定時)は移行措置として本基準が満たされないことを理由に登録を不可とすることはしない。 ④安全管理体制を整備している。 ・緊急連絡体制を整備している。 ・クラブのスポーツ活動における安全管理を、JSPO公認スポーツ指導者資格を有する者(スポーツコーチングリーダーやスタートコーチも含む)が担っている。 |

| (2)運営形態に 関する基準 |

⑤クラブマネジャー等に専門的知識を有する者を配置している。 …クラブマネジャー、事務局員および役員というクラブ運営に係わる者のうち少なくとも1名はJSPO公認マネジメント資格を有している。 ⑥地域住民が主体的に運営している。 ・意思決定機関の議決権を有する者の過半数が、クラブの所在する市町村の住民・在勤者・在学者(または当該市町村の住民と当該市町村に隣接する市町村の住民・在勤者・在学者を合算すると過半数)であること ・非営利であること ※3 |

| (3)ガバナンスに 関する基準 |

⑦組織の規約等が整備されている。 …規約(会則や定款も含む)などの改廃に必要な議決について、当該規約等に定めている。 ⑧事業計画・予算、事業報告・決算について総会等で議決されている。 …事業計画・予算、事業報告・決算を議決した意思決定機関の議事録(出席者が明記されているもの)が提出されている。 |

※営利法人である『株式会社』『合同会社』『合資会社』『合名会社』などは登録対象外です。

自クラブが登録基準を満たしているかどうか確認したい際は、クラブアドバイザーまでご相談ください。

2)クラブ登録アカウントの発行

登録はオンラインシステム上で行います。

団体情報等を入力し、アカウントを発行した後にシステム上での登録が可能になります。

下記リンク先より必要事項を記入の上、回答ボタンを押してください。https://1fbc1817.form.kintoneapp.com/public/740121b4223f64c5e26cd0ecacc4fd8886d85840d39adf4661291d327c07eca0

↓

上記フォームに記入いただいたメールアドレス宛にnoreply@form.kintoneapp.comからメールが届きます。

メールに記載のURLから、ユーザーIDと仮パスワードによるログインが可能になります。

↓

初回ログイン時のみ、パスワードの設定が必要です。

メールに記載のURLからログイン画面を開き、ユーザーIDと仮パスワードで「ログオン」ボタンをクリックした後、「パスワード変更」のボタンをクリックし、お好きなパスワードを設定してください。

※パスワードは、ユーザー自身で再発行ができません。忘れないよう厳重に管理をしてください。

※2回目以降にログインする際は、以下のURLにユーザーIDと設定したパスワードを入力することでログイン可能です。

https://jspoclub-entry.japan-sports.or.jp/vwebapp/Portal

3)スポーツガバナンスウェブサイトへの登録

以下URLにある「団体情報登録(マイページID発行)」をクリックし、クラブ情報の登録を行います。

スポーツガバナンスウェブサイト(独立行政法人日本スポーツ振興センター)

https://www.sg-web.jpnsport.go.jp/sgw/Top

登録後、「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>自己説明・公表確認書」というPDFデータがダウンロードできるようになるので、ダウンロードして保存しておきます。

~11月

4)登録申請書類の作成・提出

以下①~⑨の書類を、2)で作成したクラブ登録アカウント上でご提出いただきます。

書類によって提出方法が異なりますのでご注意ください。

①登録基準確認用紙

②基礎情報書類(②-1 会員数等、②-2 指導者数、安全管理者数)

③緊急時の連絡体制図(※更新クラブは変更がある場合のみ)

④規約・会則・定款等(※更新クラブは変更がある場合のみ)

⑤総合型クラブ内で承認を得た当該年度事業計画・予算

⑥総合型クラブ内で承認を得た前年度事業報告・決算

⑦評価指標を用いた自クラブの自己点検・評価の結果

⑧上記⑤及び⑥を議決した際の議事録

⑨「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>自己説明・公表確認書」

※①は、チェックシートです。①~⑨全ての書類を提出した後にシステム上でチェックを入れてください。

※②について、②-1はシステム上での入力、②-2はJSPOの所定様式(Excel)を作成いただきシステム上でのご提出をお願いします。

※③④⑤⑥⑧は任意様式となります。総会資料などのうち、該当するものをご提出ください。

Word、Excel、PDFなど様式は問いません。

③では、緊急事態発生時の連絡体制がわかる資料(緊急時のフロー・連絡体制図など)を提出いただきます。資料を作成されていないクラブは、JSPOの所定様式(Excel)をご活用ください。

⑧議事録について、法人格を有するクラブは法令に定める方法で作成いただき、任意団体は以下の内容が記載されていることが望ましいとされています。

・日時および場所

・議事録を有する者の総数および出席者数

・審議事項

・議事の経過の概要および議決の結果

・議事録署名人の選任に関する事項

※⑦は申請システム上でも様式(Excel)をダウンロードできます。

R8年度~シートAの入力が不要になりました。

※⑨は、3)でダウンロードしたPDFデータをご提出ください。

提出方法や記入内容など、不明点がありましたらクラブアドバイザーまでご連絡ください。

5)書類審査等への対応

県協議会内に設置する登録審査委員会が、申請書類の審査を行います。

※原則書類審査とし、書類審査上で別途確認の必要がある場合において、実地審査を行う場合があります。

↓

登録審査委員会終了後、システム上で提出いただいた書類の承認作業を行います。

6)登録料(5,000円/年)の納入

日本スポーツ協会の登録管理システムに登録が完了した後、登録料を納入します。

登録料は、県協議会を通じて納入しますので、期限内に県協議会の指定口座まで振込みをお願いいたします。

7)認定証の発行

登録料の納入が確認できたら「登録認定証」が発行されます。

これをもって、登録クラブとして扱われます。

8)登録の有効期限

有効期限はR8年4月1日~R9年3月31日までの1年間です。

次年度も引き続き登録する場合には、登録更新手続きが必要となります。

※登録更新の場合は、登録申請書類が一部免除となるなど、新規登録に比べ手続きが簡単になります。

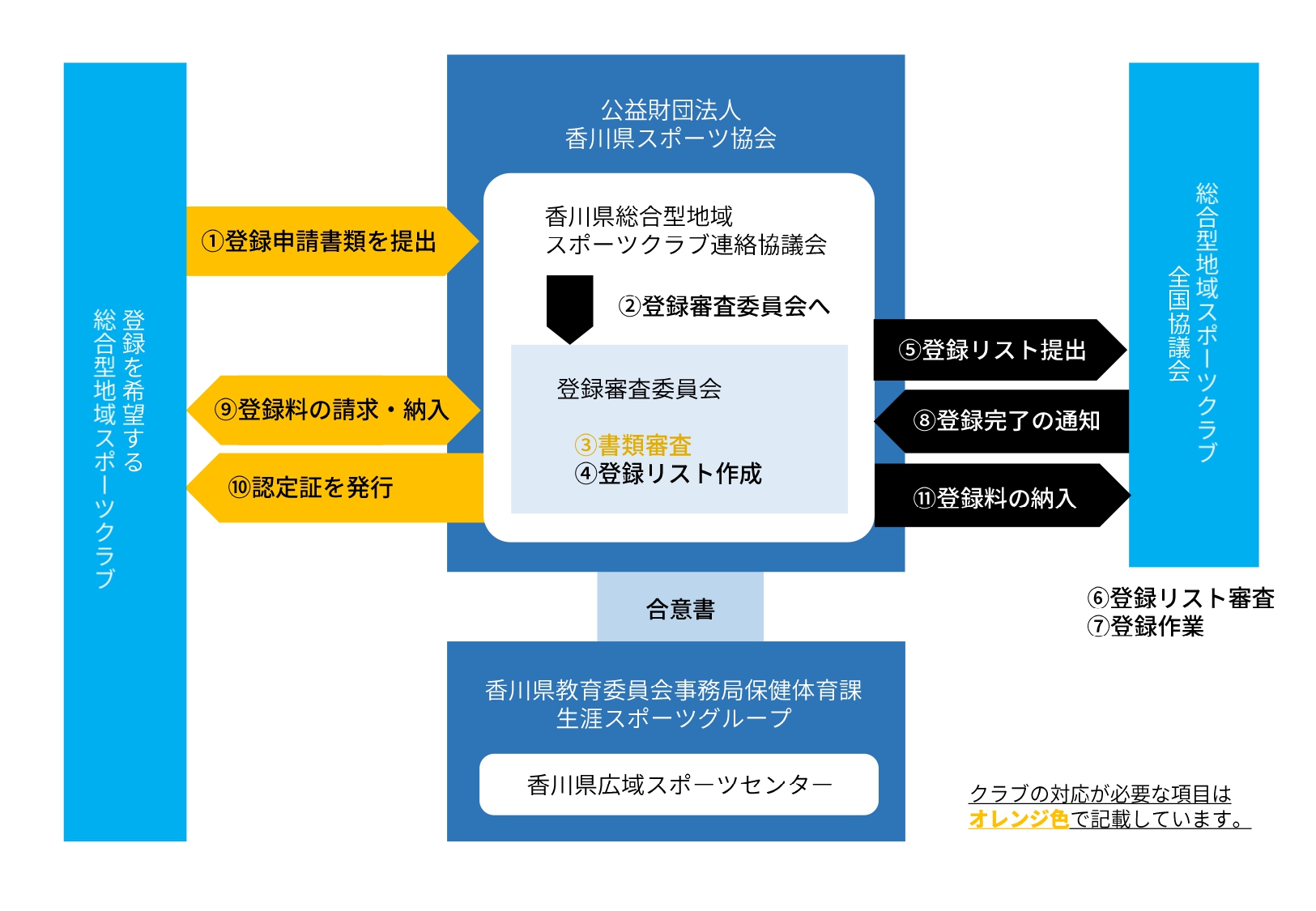

◆香川県における登録制度の実施体制図◆